少し前から動画配信サービスでも、すっかり定番のコンテンツとなったASMR。

「ASMRのジャンルに挑戦したい!でも、部屋の壁は薄いしスペースも一人暮らしがやっとのサイズ…」

そんな悩みを抱える動画配信/クリエイターの方でも、少しのスペースと最小限の防音・吸音材でプロ顔負けの録音環境は実現できます。

今回の記事では“狭い部屋”でもクリアな録音環境を整えるための方法をご紹介します。

賃貸のマンションやアパートでも大丈夫!ぜひ最後まで読んでみてくださいね!

▼今回のお悩み

物件:マンション

どこに対して:隣室・外

音の種類:声・作業音

いつ:日中

音の大きさ:~100dB(音源に限りなく接近して測定)

ASMRとは?

現代では、人間が見たり聞いたりする際の視覚・聴覚への刺激反応・感覚という意味合いで、SNSを中心としたコンテンツのひとつです。

ASMRは「Autonomou Sensory Meridian Response」の略で、自立感覚の絶頂的な反応を意味する。 もっと平たくいうと、これによってもたらされる脳の高いリラックス状態、のこと。 上述した例の他にも雨の音や咀嚼音、何かをハサミで切る音、ページをめくる音など、なんらかの音を聴いているうちにリラックス状態やある種の快感を得る現象のことをいう。

引用:Audio-Technica(オーディオテクニカ)「意外と知らないASMRのはじまりと現在地」

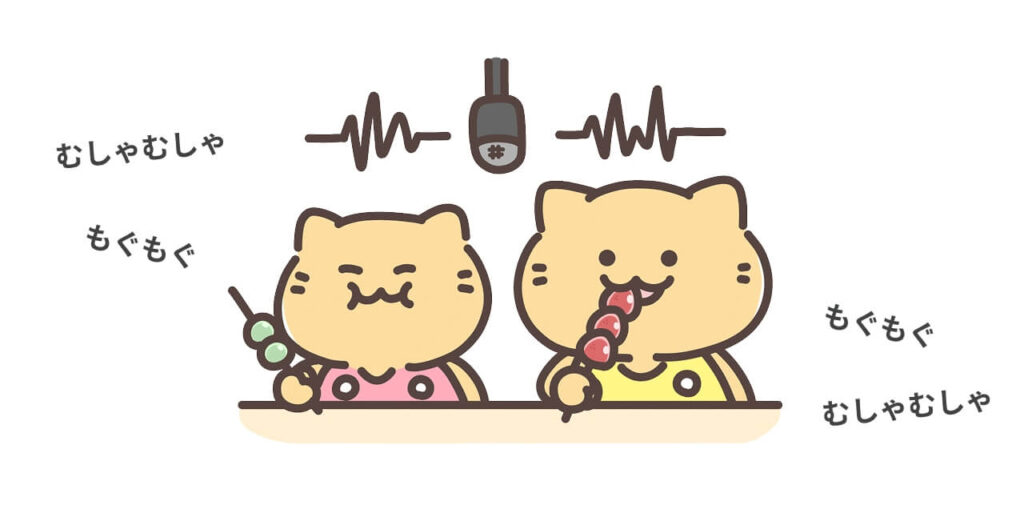

たくさんのご馳走を美味しそうに食べる姿とその咀嚼音に食欲を掻き立てられたり、心地よく感じたりという方も多いのでは無いでしょうか?

私自身、「他人の咀嚼音を聞くなんて・・・><」と思っていた口ですが、YouTubeのショート動画やInstagramのリール動画などでもASMRがすっかり身近になった今、大量の食べ物を美味しそうにぺろっと平らげる姿に、清々しさを感じるまでになってしまいました。

食事の他に、メイク風景やコスメを整理する音・執筆音・調理音・スライムやゴムボールなどのスクイーズを触る音などをよく見かけます。

中には、雨音や川のせせらぎ、砂利を歩く音などの自然ジャンルもあるようです。

さらに最近では、動画生成AIを使った、ガラスを包丁で切る音・マグマをアイスのスプーンですくう音など、現実ではあり得ないシチュエーションでのASMRがじわじわとトレンドになりつつあるようです。

ガラスのいちごがカットされる動画は見かけたことがあったのですが、この記事を書くにあたって、AIでのAMSRを改めて調べてみた際に、ワンちゃんが箸やスプーンを使ってラーメンを食べていたりという動画を見かけて衝撃を受けました。

もはやなんでもありのようですね。笑

ASMRコンテンツが人気の国は?

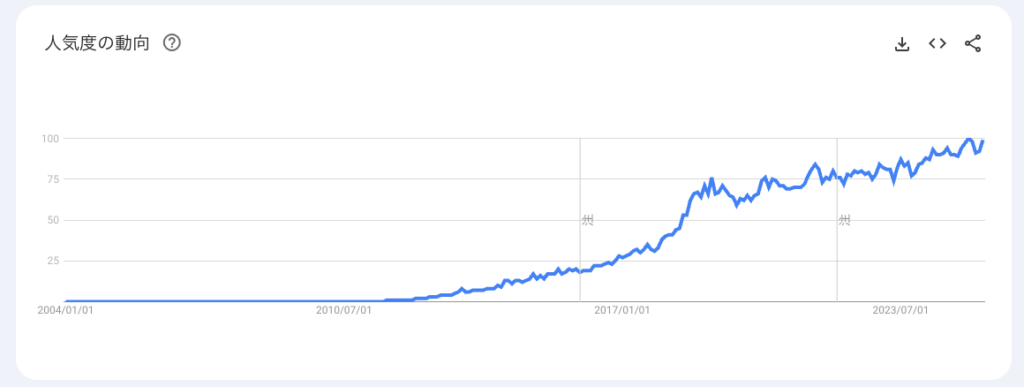

GoogleTrendにおける2004/01/01〜2025/06/27の期間で、ASMRが最も”アツい”国は「韓国」でした。

韓国は食事シーン、いわゆる”モッパン”のイメージが強いので、納得の結果ですね。

私がASMRを知ったきっかけも韓国の方の食事風景でした。

次点ではなんと日本がランクイン!

口を閉じて食べることがマナーとされ、クチャラーという言葉すら存在する日本が2位なのは正直意外でした。

ただ、確かに日本はSNS自体も盛んで、咀嚼だけがASMRのコンテンツじゃないですもんね。

ちなみに、グラフで見るとASMRの人気はずっと右肩上がりのようです。

動画配信者やクリエイターを目指す方にとって、これからASMRのジャンルを始めたとしても全然遅くはなさそうですね。

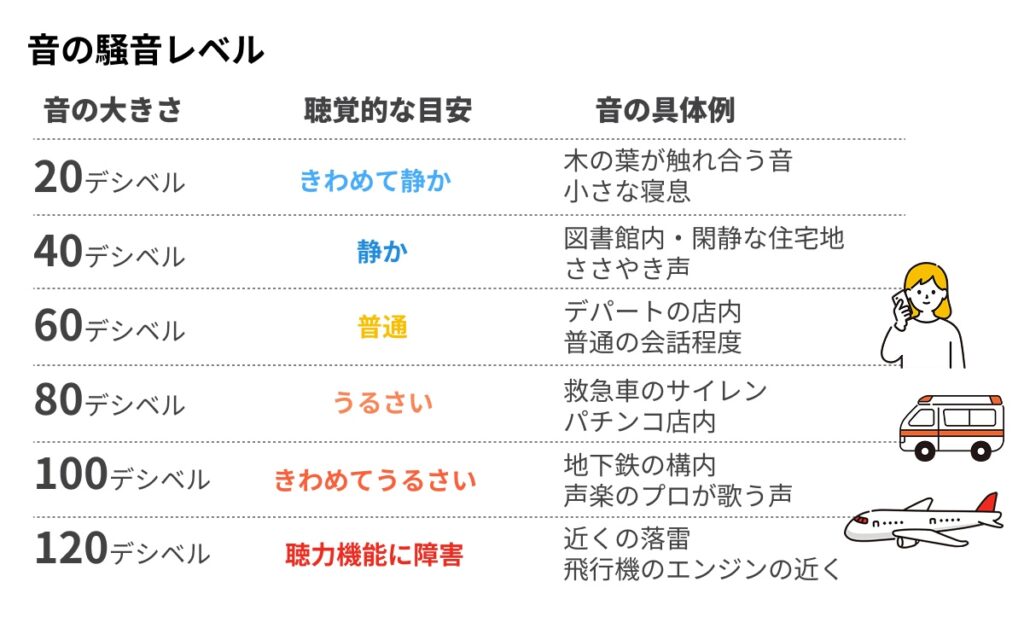

ASMRの音の大きさはどれくらい?

特に“耳心地”を重視したコンテンツであるASMRの撮影時の音量はどれくらいでしょうか。

人や物に対して至近距離で録音・撮影するスタイルが一般的で、他の音を排除した環境で行うASMRは、作業音自体は生活音に近く、割と静かであることが多いです。

むしろ大きな音は不快につながる場合もあるので、一般的な咀嚼音や執筆音などは騒音問題にはつながりにくいと考えられます。

私自身、ASMRを動画で見たり、足音や声の実験を行ったりすることはあっても、些細な生活音を測定したことがなかったので、実際に測ってみました。

| 音の種類 | およその音の大きさ(dB) |

| 咀嚼音 | 30~50dB |

| 執筆音 | 20~30dBdB |

| メイクグッズなどを触る音(蓋の開閉や爪でケースを弾く音) | 40~80dB |

| 調理音 | 40~100dB |

| スクイーズを触る音 | 30~50dB |

物体に対して至近距離(10cm前後)で録音した結果なので、全体的に大きな音のような印象を受けますが、これはあくまでも録音環境でマイクが拾う距離での音量。

カフェや飲食店で他の席から咀嚼音が聞こえることが滅多に無いように、実際の生活音としてはほとんど気にならないレベルの音です。

調理音は、作業内容によっては単発的に大きな音が鳴ってしまう場合もあるので、あくまでも生活音レベルに留めるよう気を付ける必要があります。

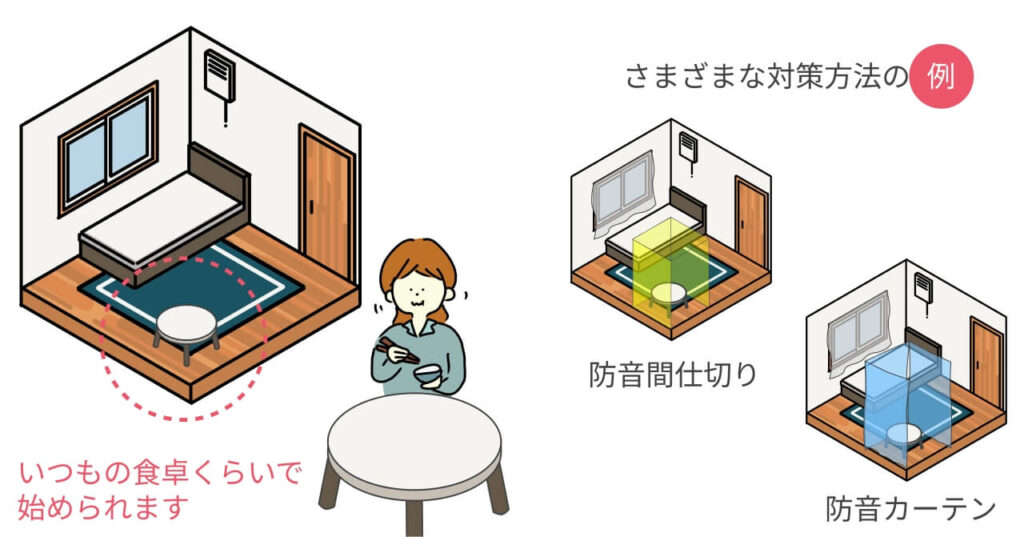

狭い部屋でも大丈夫!ブースは省スペースで作れる

食べ物を食べたり、メイクをしたり、何かを触ったり切ったり・・・

内容によっては大掛かりになる場合もありますが、現在のトレンドのASMR動画は卓上で完結するものが多い印象です。

要するに、「普段ご飯を食べている場所」くらいのスペースが確保できれば十分なのです。

もちろん、外からの騒音と自分が出す音をそれぞれ防音したい!という場合には、防音室や防音ブースの導入などが有効なため、それなりのスペースが必要になる場合もあります。

ただ、作業自体に必要なスペース自体は本当にわずか。

意外とすぐに始められるコンテンツなんですね。

ブースのイメージ

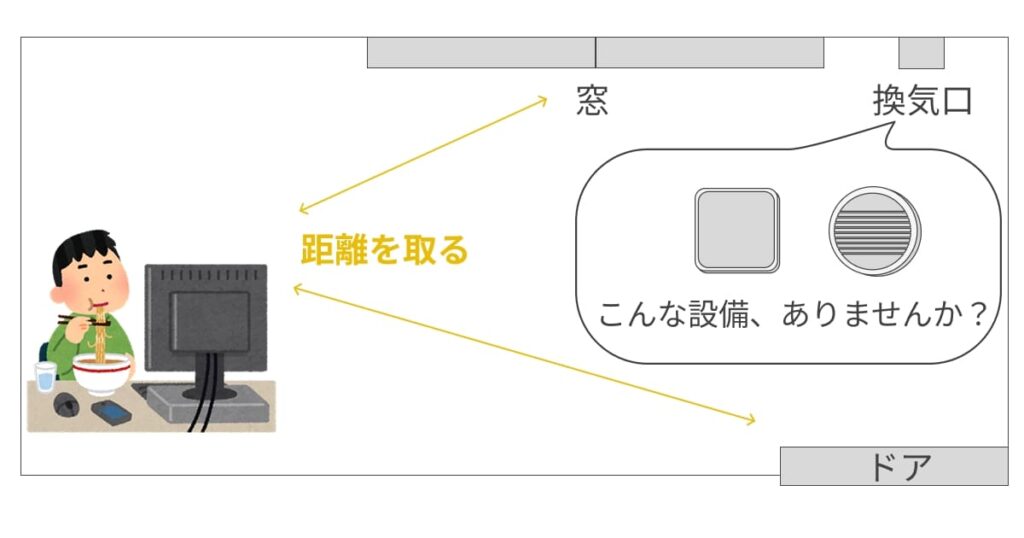

ワンルームのお部屋にASMRの撮影・録音ブースを設けるとしたらこんな感じです。

この後さまざまな対策方法や気をつけたいポイントをご紹介するのですが、イラストのような感じで、なるべく窓やドアから距離を取った場所がおすすめです。

また、スペースを最小限にして囲いを作るような間仕切りでの防音対策は、より音の行き来を軽減することができます。

ASMRの撮影・録音方法

ASMRの撮影方法には大きく2つがあります。

映像と音を同時に撮る

こちらは、カメラを回しながら、同時にマイクを使って録音する方法です。

通常の動画撮影に近いので、シンプルで手軽なのが魅力です。

また、音を同時進行で録音するので、後付けに比べると音ズレの心配が無いのがメリットです。

一方で、画角とマイクとの距離感を同時に考慮する必要がある点がデメリットと言えます。

しかし、視聴者からすると、動画主が音を入れようとしてマイクにすごく近付いて撮っているのも、必死さが伝わって楽しめますよね。

映像を先に撮り、音を後付けする

2つ目は、映像を先にカメラに収めて、録音した音を後付けする方法です。

映像は音を気にせずに伸び伸びと動けますし、画角を気にせずに音作りだけに集中できるので、より巧妙な作品を届けられそうです。

音に関しては、実際の作業音を高音質で録りなおす方法もありますが、例えば「裸足の足音→体の一部を叩いて再現する」というように、サウンドを作って映像に当てる楽しみ方も可能です。

「効果音職人」と呼ばれる職業をご存じですか?

映画やゲームで、視聴者やプレイヤーへよりリアルな臨場感を届けるために、さまざまな方法で効果音を再現・作成するそうです。大変な作業であることは百も承知の上ですが、その作成光景はとても楽しそうで、魅力的なお仕事だと感じます。

表情豊かな音楽や効果音を生み出すためには、身近な物音や生楽器の音を録音して取り入れることも有効です。ゲームの中でさまざまな歓声やざわめきの種類が必要になれば、周りのスタッフを集めてみんなで録音することもあります。

ただ、同時撮影に比べて作業工程が多いことと、音を再現することへのクリエイティブなモチベーション、音を後から当てていく作業スキルが求められる点が、人によってはデメリットに感じるかもしれません。

マイクについて知ろう

映像の撮影方法は、画質にこだわる方は本格的なカメラを使うことがベストですが、今やCM撮影にも使われるスマートフォンでも、十分に撮影は可能です。

ASMRにおいて重きを置かれがちなのは、どちらかというと録音ではないでしょうか。

スマートフォンに付属されているマイクを使用されることも多いですが、より繊細な音を捕えるためには高品質なマイクを用いるのがベストですよね。

マイクは大きく分けて2種類

マイクは「ダイナミックマイク」と「コンデンサーマイク」の2つに大きく分けられます。

| ダイナミックマイク | コンデンサーマイク | |

| 構造 | 振動板・コイル・マグネット | 振動板・電極板 |

| 伝達の仕組み | 音を電気振動に変換 | 静電容量の変化で音を電気信号に変換 |

| マイク感度 | 低め | 高め |

| 感度の特徴 | 周りのノイズを拾いにくく、大音量でも歪みにくい。 | 些細な音や幅広い音域の音も拾いやすい。高音質。 |

| 用途 | ライブ・イベントなどの野外収録・大音量 | 音楽やナレーションのレコーディング・放送 |

| 価格 | コンデンサーマイクよりも安価であることが多い | ダイナミックマイクよりも高価であることが多い |

| 扱いやすさ | 耐久性に優れており、電源が不要であることから、初心者でも扱いやすい。 | 湿気や衝撃に弱く、専用電源(ファンタム電源)が必要である場合が多いことから、取扱いに注意が必要。 |

「とりあえずそれっぽい感じで始めたい!」という場合にはダイナミックマイクが、「コンテンツを充実させるために音にこだわりたい!」という場合にはコンデンサーマイクがおすすめです。

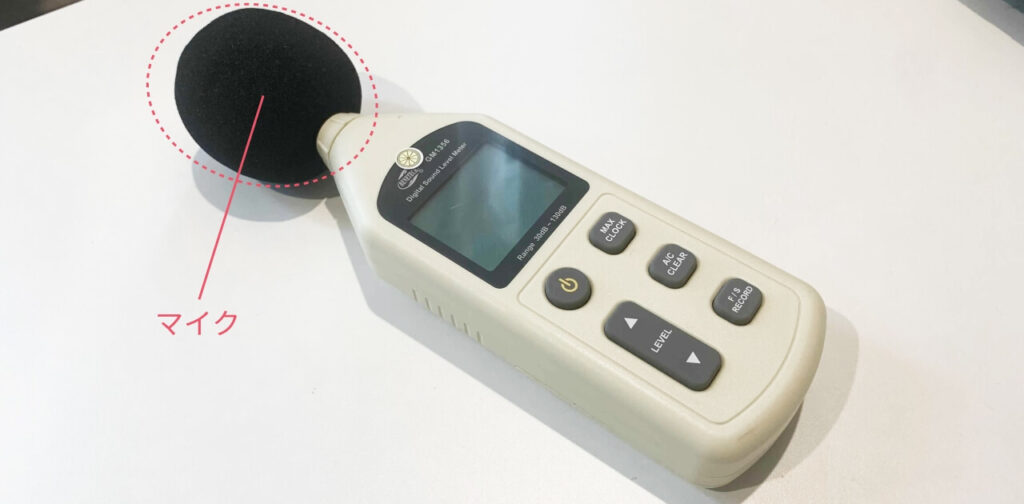

ちなみに、細かく音を測定する必要がある騒音計にはコンデンサーマイクが使用されていることがほとんどです。

スマホでデシベルを測るアプリも存在しますが、現代に流通しているスマートフォンはダイナミックマイクが一般的なため、あくまでも目安の数値となってしまいます。

「騒音をスマホで録音したいのに聞こえない」というお客様からのご相談がたまにあるのですが、これはスマートフォンのマイク性能では音を拾いきれず、実際に体感している音とのギャップが生まれてしまっているというわけなのです。

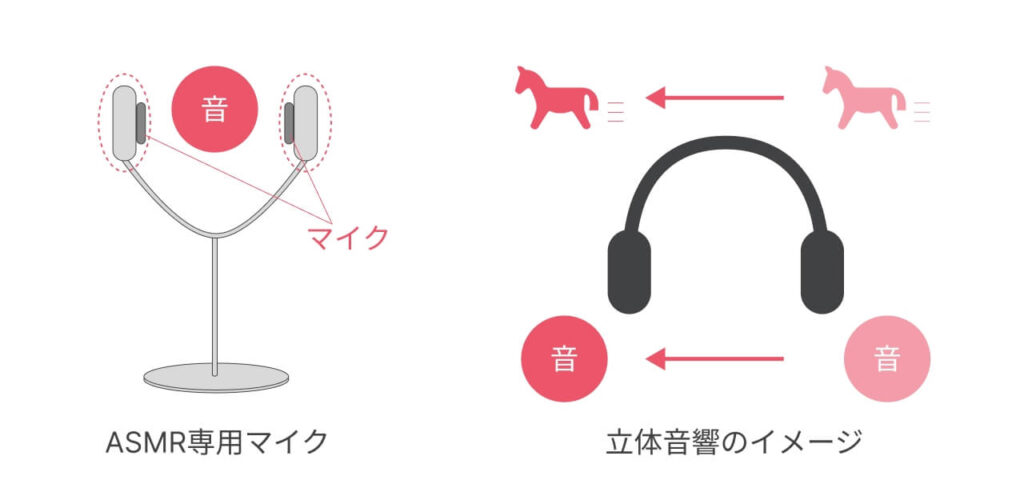

ASMR専用マイク

最近では、ASMR録音専用のマイクも多く販売されているようです。

Y字型のスタンドの内側にマイクが内蔵されていて、真ん中で音を発することで、左右バランスがよりリアルに録音できるというものです。

現代ではSNSのコンテンツとして盛んなASMRが、音の左右バランスまで求められていることに少し驚きました。

映画やオーディオブースなどでは馴染み深い”立体音響”に近いシステムをASMRに活用することで、より臨場感のあるものになります。

マイクアクセサリーを活用しよう

より効率よくクリアに録音するために、マイクに取り付けるアクセサリーもぜひ活用していただきたいです。

マイクスタンド

マイクには、手に持って使うハンドマイク、スタンドに固定して使うスタンドマイク、イヤホンを身につけるようにして使うイヤホン付属型マイクがあります。

ASMRは両手を使って作業をおこなうことがほとんどであるかと思いますので、スタンドタイプのマイクを使いましょう。

マイクスタンドは、テーブルの上に置く「卓上タイプ」やテーブルに固定する「アームタイプ」が手頃でおすすめです。

ポップガード

パピプペポのような破裂音や、大きな音を突発的にマイクに向かって発すると「ボンッ」となってしまったことがありませんか?

これは、音と一緒に吐息などの大きな気流をマイクが拾ってしまうために起きます。

これを防ぐためにはポップガードが有効です。

ポップガードが突発的な気流を緩和することでノイズが軽減され、音だけをマイクに通すことができます。

私もコンデンサーマイクを持っていて、ポップガードをつけているのですが、ガードがあるだけで唾液の飛沫などがマイクにかかるのを軽減できるので、デリケートな機器をより清潔に保てる、守れる気がします。

ポップガードはマイクに比べて大変安価であることが多いので、汚れが気になったら買い換えやすいのも嬉しいです。

食べ物の飛沫やコスメのパウダーなどが気になる場合は、それらから少しでもマイクを守ることを目的に使用するのもおすすめです。

とはいえ、音のリアルさが大切なASMR。

どこまで音を伝えたいかは人それぞれなので、ポップガードの有無はお好みに合わせていただくと良いかもしれません。

撮影・録音ブースは防音と調音をうまく使おう

撮影・録音する機器が決まったら、次はブース(スペース)の環境を整えましょう。

まずは防音で周囲の音を遮断

ASMRを撮影する際は「いかに周囲の音を防ぐことができるか」が重要です。

画角の問題はお部屋の整頓や移動で解決することができますが、周辺の音がマイクに乗らないように防音するには、ある程度の対策が必要になります。

すぐに出来る対策

まずは、空気と共に音が出入りしてしまいがちな窓や出入り口、換気口からからできるだけ離れた場所を確保しましょう。

市販の隙間テープの活用もおすすめです。

窓から入ってくる音

窓から入ってくる音を軽減するには、防音カーテンや窓に取り付けるボードでの対策がおすすめです。

通常のカーテンに比べて厚みや重みのある防音カーテンは、窓から出入りする話し声や鳥のさえずりなどの防音にはもちろん、お部屋内の反響音の吸音にも有効です。

防音カーテンの効果目安:約5~10dB減

窓におすすめの防音カーテン

防音カーテンコーズ

表面のワッフル生地が室内に響く反響音を吸音し、軽減します。

防音効果:★★★(3〜5.9dB減)/高密度生地+凸凹吸音布/断熱・遮光1級/既製(幅110cm×丈135~260cm)orオーダーサイズ/5色展開/14,740円(税込)~

防音カーテン Otonagi

防音カーテンとは思えない柔らかな手触りが特徴。

防音効果:★★★(3〜5.9dB減)/高密度生地/断熱・遮光1級/既製(幅110cm×丈135~250cm)orオーダーサイズ/2~3色展開/14,740円(税込)~

交通騒音や繁華街ほどの喧騒が窓から入ってくる場合には、防音カーテンでは防ぎきれない可能性が高いため、ボードタイプでの対策がおすすめです。

防音ボードの効果目安:約20dB減

防音ボード「窓用ワンタッチ防音ボード」

賃貸OK!吸音材+遮音材を内蔵した防音ボード

防音効果:★★★★★★(12〜14.9dB減)/高気密+サンドイッチ構造/賃貸OK/幅300~3655mm×高さ300~2100mm,58mm厚/10色展開/22,000円(税込)~

壁から聞こえてくる音

隣室から聞こえる音が気になる場合は、ワンタッチ防音壁のような防音ボードでの対策がおすすめです。

防音パネル「ワンタッチ防音壁」

防音効果:最大10dB減/高密度+サンドイッチ構造/賃貸OK・オーダーカット・断熱/幅50~5400mm×高さ901~2700mm, 50mm厚/2種10色展開/17,600円(税込)~

防音室を導入する

より周りの音をシャットアウトできる環境を整えたい場合は、防音室の導入をおすすめします。

ピアリビングでは、手軽で導入しやすい組み立て式の防音室「おてがるーむ」を販売しております。

ピアリビングの組立式簡易防音室「おてがるーむ」は、内部の防音パネルの構造が吸音材と吸音材の間に遮音材を挟んだサンドイッチ形状になっており、中低音域の音を吸音する素材を使用しています。

重量は50kgと比較的軽量で、商品が届いたその日に組み立てが可能。DIYに不慣れな方でも1時間程度で完成します。

簡組立式防音室「おてがるーむ」

防音効果:20dB減/吸音×遮音のサンドイッチ構造/簡単設置・再組立可/内寸幅815×高さ1880×奥行き1110mm/2色展開/209,000円(税込)

室内の壁に照明を取り付けたりすることで、ライティングもしやすく、手元を写すようなASMRにおすすめです。

ただ、防音室だと作業スペースがさらに限られてしまうことと、換気が難しいことから、大きな身振り手振りを伴うようなものや、匂いを伴う撮影には不向きかもしれません。

防音ブースを活用する

間仕切り型の防音ブースを設置して、周囲の音をガードする”囲い”を設ける方法もございます。

ピアリビングのオリジナル防音パネル「ワンタッチ防音壁」・取付部材(塩ビジョイナー・ラブリコ・2×4材)を使って自身でブースを作る方法です。ブースを作る際は、極力開口部を少なくした方が効果が得られやすいです。

間仕切り型の他に、下記のような卓上タイプもございますが、こちらは、どちらかというとブース内で発した音が正面及び左右から漏れるのを軽減するために有効で、周囲からの音を軽減するには開口部が広すぎてしまうデメリットがございます。

防音ブース「HISOHISOブース」

防音効果:20dB減/高密度+サンドイッチ構造/オーダーカット可/3サイズ展開+オーダーサイズ対応/61,600円(税込)~

ブースのように空間を仕切って対策する場合は、防音パネルで躯体をつくり、出入り口には防音カーテンを設けるなど、出来るだけ個室に近い構造を再現できると良いしょう。

ドアや引き戸・間仕切りにおすすめの防音カーテン

防音カーテンコーズ両面仕様

防音カーテンコーズをリバーシブルに改良しました。

防音効果:平均7.3dB減/高密度生地+凸凹吸音布/両面同生地・断熱・保温・遮光1級/オーダーサイズのみ/5色展開/24,970円(税込)~

吸音材が入れられる パーテンポケット付き

ポケットにお好きな吸音材を入れて、効果をカスタマイズ。

高密度生地/吸音材を入れるポケット付き・断熱・保温・遮光1級/幅110×丈237cm/3色展開/18,480円(税込)~

防音防炎カーテン パーテン

突っ張り棒を通して設置ができるループタイプ。

高密度生地/防炎・断熱・保温・遮光1級/オーダーサイズ幅30~135cm×丈30~320cm/7色展開/24,530円(税込)~

防炎タイプのパーテンはカラーバリエーションが豊富なのも魅力のひとつ。

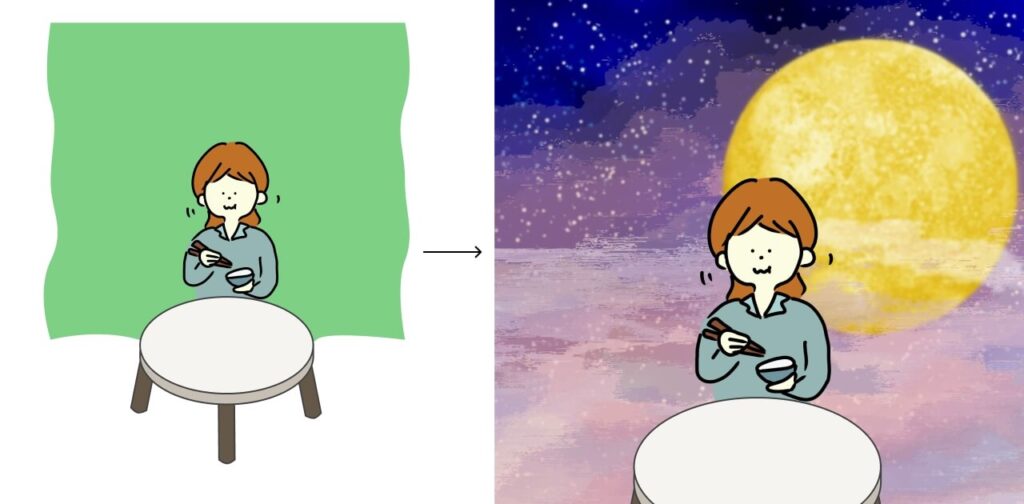

エバーグリーンというカラーはグリーンバックとしてもお使いいただけるんです。

撮影の背面に設置することで、動画編集時にお好きな背景を合成することが可能です。視覚に訴えかけるASMRを撮りたい場合は、ぜひこういったツールも活用いただければと思います。編集の幅が広がって楽しいですよ。

クリアなサウンドを録音するための調音

周囲の音を遮断するための防音対策が完了したら、よりリアルな音を録音するための環境を整えましょう。

調音・・・音楽における調音は、音の響き方や音程を調整する意味合いで用いられることが多いです。

今回は、音の響き方を調整する方法をご紹介します。

その前に、対策方法やその効果がイメージしやすいように、反響音と吸音についての理解を深めましょう。

反響音

例えば、引っ越して空っぽのお部屋は声がよく響きますよね。

声という音が壁や床、天井にぶつかって跳ね返ることを繰り返すことで、音が増幅し、響きます。

このように、音が物体にぶつかって跳ね返ることで響く音を反響音といいます。

吸音

「吸音」について

発生した「音(空気の振動)」が「壁や家具など(物体)」を通り抜ける際にそれぞれの間に摩擦が発生します。摩擦により音が熱エネルギーに変換されることで、空気の振動が減衰する過程が「吸音」です。

音がぶつかる場所に「吸音材」を設置することで、音→熱エネルギーの変換がより効率的に出来るため、物体の向こう側へ抜ける音や物体の手前に跳ね返る音が減衰します。

反響音を軽減するために有効なのが吸音対策です。

吸音材の使い方

吸音材は、録音場所の近くに間隔をあけて点々と配置し、お好みの響きになるよう調整していきます。

壁やデスクに立てかけるだけ、置くだけでも問題ございません。

さまざまなジャンルで都度調音したい場合には、吸音材を貼り付けたり固定したりせずに、配置いただくことをおすすめします。

優しい手触りの吸音材 ポリリーフ

ピアリビングでは、吸音材をいくつか取り扱っております。

その中でも、ASMRにはポリリーフがおすすめ。

直接肌に触れてもチクチクすることなく、軽いので手軽に設置・移動が可能です。

ペットボトルと同じポリエステル素材で出来ているので、食べ物やコスメ、スキンケアのようなジャンルでも安心。

ただ、反響音を全てカットするのが良いというわけではありません。

例えば、グラスをかき混ぜる時の水の音や、鈴の音など、適度に音が反響する方が魅力が引き立つ場合もあります。

吸音材の範囲

広範囲

吸音効果が高まり、嫌な響きが軽減される。

ナレーションや耳かきなどの動画に多い音環境です。

小範囲

吸音効果が穏やかになり、適度な響きが残る。

食べ物のシズル感を演出したり、

スクイーズやメイク動画などに多い音環境。

このように、音によって対策の加減を変えて調音することで、よりコンテンツが充実したものになるでしょう。

吸音材を使って響きを調音することはもちろん可能ですが、「少しだけ響きを抑えたい」くらいであれば、下記のように身近なもので手軽に対策出来る場合がございます。

- 撮影ブースを厚手の布や防音カーテンで囲う

- 毛足のあるラグを広く敷く

- クッションや洋服ラックを部屋に置く

厚手の布地を用いることで、吸音に働きかけることが出来るので、ぜひ試してみてくださいね。

まとめ

ASMRを動画コンテンツとして撮影する場合、どちらかというと外からの音がマイクに乗ってしまわないような対策がメインになります。

なるべく窓や出入り口から距離を取って、最小限のスペースで撮影するのがおすすめ。

また、聴覚・視覚を刺激するような映像や音に仕上げるため、画角・見栄え・音の質感へのこだわりも必要です。

この辺りは、コンテンツの内容はもちろん、動画主やリスナーの好みによっても変わってくると思うので、経験を積みながら調整していくと良いかと思います。

もう一点、撮影内容によっては作業音が大きくなり、その音が周囲に漏れて騒音問題につながってしまう恐れがあるので、近隣への配慮も忘れずに。

よくある質問

Q1. ワンルームでもASMR録音ブースを作ることは本当に可能ですか?

A. はい、可能です。記事では、食卓スペース程度の広さがあれば十分で、狭いお部屋での省スペースでも静寂な録音環境を構築できる方法が紹介されています。隙間が生まれやすく音が漏れてしまう原因となる窓やドアから距離を取り、なるべく壁や防音カーテン、防音パネルに向かって話すようにすると、効率的に防音できます。

Q2. ASMR録音に最適なマイクの種類はどれですか?

A. ASMR録音には「コンデンサーマイク」がおすすめです。感度が高く、繊細な音も高音質で拾えるため、ASMRコンテンツのような細かな音表現に適しています。

Q3. 騒音が気になる場合、どのような防音対策をすればよいですか?

A. 窓や出入り口には防音カーテンや窓用ワンタッチ防音ボードで稼働性を保ちつつ防音し、壁にはワンタッチ防音壁、全体の囲いとして「おてがるーむ」などの簡易防音室が推奨されています。吸音材や隙間テープも効果的です。設置方法を選んでいただければ、全て原状復帰が必要な賃貸住宅でも安心してお使いいただけます。

Q5. 吸音と防音の違いは何ですか?どちらも必要ですか?

A. 防音は「音が物質(周囲)に伝わらないようにする」対策、吸音は「音の反響を抑える」対策です。ASMR録音では両方が重要で、防音により外部音をシャットアウトし、吸音によりクリアで心地よい録音が可能になります。

Q6. ASMR録音に向いている時間帯や音量の目安はありますか?

A. 日中でも30〜50dB程度の咀嚼音や執筆音は生活音レベルで、騒音にはなりにくいです。ただし、調理音など100dB近くなるものは注意が必要です。自分が出している音がどれくらいか判断がつかない場合は、アプリ版の騒音計などを活用し、一つの目安とすると良いでしょう。

Q7. スマホだけでASMR撮影はできますか?

A. 可能ですが、スマホ内蔵のマイクはダイナミック型が多く、繊細な音を拾うには不向きです。できれば外部マイクを用意すると高音質での録音が実現できます。ただ、手軽に始めてみたい。音に重きを置かなくても問題ないという場合には、スマホに付属しているイヤホンマイクなどを利用しても良いかと思います。

Q9. 防音相談を受けることはできますか?

A. はい、防音専門のピアリビングでは無料の防音相談を実施しています。お客様の環境や目的に応じた最適な防音対策をご提案いたします。